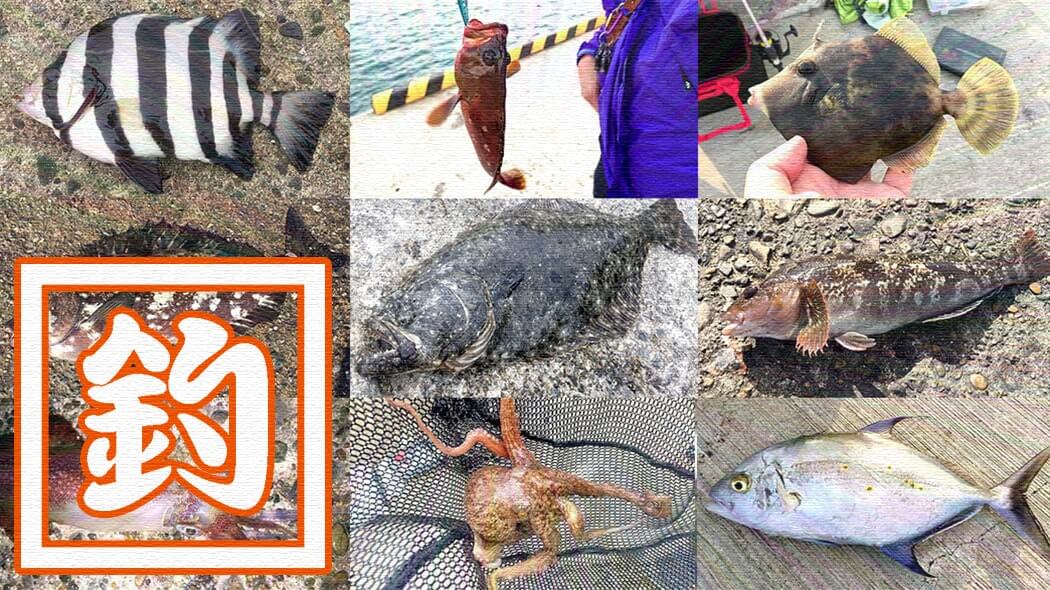

堤防や防波堤・漁港などショアからの釣りで釣れる魚のまとめ。

船釣りをせずとも岸から狙える様々な種類の釣魚を写真付き図鑑形式で紹介します。

僕がする釣りは主に五目釣り。色々な魚が釣れてきます。

何が釣れるかわからない興奮を感じつつ糸を垂れる至福の時間。やめられません。

実際に釣ってきた魚を一覧にしていますので、今後の釣りでも随時更新していきます。

実際の釣りの際にも使えるよう、危険魚や毒魚の表示をしております。

検索エリアの画像をクリックすることで、その魚の詳細情報へと移動します。

詳細情報では、簡単な魚の説明の他、その魚を釣った際の釣り記事や調理した時の料理記事へのリンクを設置しています。

釣り方や釣り場、捌き方や調理方法について調べる際はリンク先を参照していただければ。

釣魚の料理方法まとめ!刺身・煮魚・天ぷら…釣り飯どれにする?

※釣ったことの無い魚を釣った際には随時追加していきます

※釣りエリアは主に関東です

※ショアからという括りで湖や川など、淡水で釣れた魚も登録していきます

現在112魚種

検索

アイゴ

アイナメ

アカエイ

アカハタ

アカマツカサ

アナハゼ

イイダコ

イサキ

イシガキダイ

イシダイ

イシモチ

イトヒキアジ

ウツボ

ウナギ

ウマヅラハギ

ウミタナゴ

ウルメイワシ

エソ

エゾイソアイナメ

-300x169.jpg)

オオスジイシモチ

オオタナゴ

カゴカキダイ

カサゴ

ガザミ

カマス

カレイ

カワハギ

カンパチ

-300x169.png)

キス

キタマクラ

キヌバリ

ギマ

ギンブナ(マブナ)

ギンポ

クジメ

クロアナゴ

クロソイ

クロダイ

-300x169.jpg)

ケンサキイカ

コイ

コトヒキ

コノシロ(コハダ)

コバンアジ

ゴマヒレキントキ

ゴンズイ

サッパ

サバ

サメ

ショウジンガニ

シラウオ

シリヤケイカ

スズメダイ

ダイナンウミヘビ

タイリクバラタナゴ

タカノハダイ

ダボハゼ

-300x169.jpg)

タチウオ

ダツ

タモロコ

ダントウボウ

テナガエビ

トラギス

ナマズ

-300x169.jpg)

ナンヨウカイワリ

ニゴイ

ネコザメ

ネンブツダイ

バイ貝

ハオコゼ

ハコフグ

ハナダイ

ハリセンボン

ヒメフエダイ

ヒラスズキ

ヒラタエイ

ヒラメ

フエダイ

フグ

ブダイ

ブラックバス(スモールマウスバス)

ブラックバス(ラージマウスバス)

ブリ

ブルーギル

ベラ

ヘラブナ

ホウライヒメジ

-300x169.jpg)

ホタテウミヘビ

ボラ

マアジ

マアナゴ

マイワシ

マゴチ

マダイ

マダコ

マハゼ

マルアジ

マルスズキ

ミナミハタンポ

ムラソイ

ムロアジ

メイチダイ

メゴチ

メジナ

-300x169.jpg)

メッキ

メバル

モツゴ(クチボソ)

ヤドカリ

ヤマメ

ヤリイカ

ヨスジフエダイ

雷魚

ワニゴチ

堤防や防波堤・漁港などショアからの釣りで釣れる魚一覧

アイゴ

堤防五目釣りで時折かかってくるアイゴ。

写真は隣で釣りしていた方がリリースしようとしていたのをいただいたもの。

ヒレに毒があり注意ですが、ヒレを取り払って調理すればおいしい魚です。

釣り記事(アイゴの釣り方・釣り場など)

調理記事(アイゴの捌き方・調理方法など)

アイナメ

アイナメはカサゴ目に分類される根魚。

30cm以上と大きくなるため、釣りものとしても面白いです。おいしいですし。

釣り記事(アイナメの釣り方・釣り場など)

調理記事(アイナメの捌き方・調理方法など)

アカエイ

釣れて嬉しくない大型魚の代表格、アカエイ。

泳がせ釣りや死に餌で、メーター級のものが釣れてきたりします。腕がパンパンになるくらい引きます。

釣れるエイの種類で一番多いのがこのアカエイ。

尾に毒針を持っているので刺されないように注意が必要です。

釣り記事(アカエイの釣り方・釣り場など)

アカハタ

餌釣りだけでなくルアー釣りの対象魚でもあるアカハタ。

赤いかっこいいフォルムと、淡白ながら脂に上品な旨味を感じる白身を持った高級魚。小さいサイズのものは堤防際にオキアミを落とし込んだりすると釣れてきます。

釣り記事(アカハタの釣り方・釣り場など)

調理記事(アカハタの捌き方・調理方法など)

アカマツカサ

綺麗な発色の赤いボディが美しいアカマツカサ。

キンメダイやキントキに似ていますが、ヒレの白縁や大きな鱗で見分けることができます。

釣り記事(アカマツカサの釣り方・釣り場など)

調理記事(アカマツカサの捌き方・調理方法など)

アナハゼ

穴釣りなどでかかってくるアナハゼ。

口の中が青い上、さばくと身も青かったりするユニークな魚。ハゼと名についているものの、肉食魚であるカサゴの仲間です。

釣り記事(アナハゼの釣り方・釣り場など)

イイダコ

最大でも5〜6センチサイズのタコ、イイダコ。

オモリに抱きついてくるくらい、旬になると釣りやすいターゲットです。

釣り記事(イイダコの釣り方・釣り場など)

イサキ

ウキフカセやカゴ釣りなどでかかってくるイサキ。

刺身・塩焼き・煮付けとどんな調理方法でもおいしい、釣れると嬉しい釣魚。

釣り記事(イサキの釣り方・釣り場など)

調理記事(イサキの捌き方・調理方法など)

イシガキダイ

イシダイと共に「石もの」と呼ばれるイシガキダイ。ヒョウ柄のような模様が特徴的。

イシダイと同じく大きくなる魚で、釣りの対象魚として人気があります。

釣り記事(イシガキダイの釣り方・釣り場など)

イシダイ

全長50cmほどにもなる石鯛。

とはいえ、堤防からの五目釣りでかかってくるのは若魚が大半。シマダイやサンバソウなんて呼ばれたりします。

若魚は写真の通りおしゃれなボーダーでシマシマの魚です。

堤防からよく釣れるボーダーの魚はこの石鯛の若魚。縦縞です。他には横縞のカゴカキダイなんかも釣れてきます。

釣り記事(イシダイの釣り方・釣り場など)

調理記事(イシダイの捌き方・調理方法など)

イシモチ

サビキ釣りやジギングなどでかかってくるイシモチ。写真は友人がジギングで釣ったものです。

標準和名はシログチ。内耳にある扁平石が大きいことから「石持」と呼ばれるそうです。

釣り記事(イシモチの釣り方・釣り場など)

調理記事(イシモチの捌き方・調理方法など)

イトヒキアジ

糸引鰺という名前の通り、長い糸状のヒレが特徴的なイトヒキアジ。

写真は幼魚で体が四角いですが、成魚になると体が長くなり最大1mほどにもなる魚です。

釣り記事(イトヒキアジの釣り方・釣り場など)

調理記事(イトヒキアジの捌き方・調理方法など)

ウツボ

海のギャングこと、ウツボ。写真は小サバで泳がせ釣りしていたときのもの…怖すぎです。

釣れた場合は、噛まれないように注意が必要です。

釣り記事(ウツボの釣り方・釣り場など)

ウナギ

近頃は価格が高騰していることがニュースにもなるウナギ。実は、都内の川でも釣れるんです。

写真は江戸川で釣ったウナギ。泥抜きして食べるとおいしいです。

釣り記事(ウナギの釣り方・釣り場など)

調理記事(ウナギの捌き方・調理方法など)

ウマヅラハギ

写真中央がウマヅラハギ。ちなみに写真左は似ていますがカワハギです。

カワハギと比べると味は落ちますが、釣れると嬉しい魚。

釣り記事(ウマヅラハギの釣り方・釣り場など)

ウミタナゴ

堤防五目釣りでは定番のウミタナゴ。

引きがそれなりにあって面白かったりしますが、味はいまいち。干物要員です。

釣り記事(ウミタナゴの釣り方・釣り場など)

ウルメイワシ

群れで回遊してくるとサビキ仕掛けで面白いようにポンポン釣れるウルメイワシ。

イワシの判別は体の側面に黒色斑列があればマイワシ。黒点が無ければこのウルメイワシか下顎が後退しているカタクチイワシが主となります。

釣り記事(ウルメイワシの釣り方・釣り場など)

調理記事(ウルメイワシの捌き方・調理方法など)

エソ

ジギングなんかでもかかってくる外道、エソ。

見た目は怖いですが、食べてみるとすでにすり身のような柔らかさ。あまりおいしくはありません。

エソはすり身にされることが多いようですが、食べてみると納得の身の柔らかさ。すでにすり身のような食感です。

釣り記事(エソの釣り方・釣り場など)

調理記事(エソの捌き方・調理方法など)

エゾイソアイナメ

.jpg)

ツルッとしたフォルムのエゾイソアイナメ。俗称ドンコ。

汁物の具にしたりすると、身はタラのような味。肝もおいしいです。

暗い時間に釣れると、ゴンズイと間違えやすいので注意が必要です。

釣り記事(エゾイソアイナメの釣り方・釣り場など)

調理記事(エゾイソアイナメの捌き方・調理方法など)

オオスジイシモチ

サビキ釣りなんかでかかってくる、オオスジイシモチ。

ネンブツダイに似ていますが、4本の黒色縦帯があることで見分けられます。

釣り記事(オオスジイシモチの釣り方・釣り場など)

オオタナゴ

20cmにもなる大型のタナゴ、オオタナゴ。

霞ヶ浦に生息している外来種。タナゴ釣りやヘラブナ釣りの外道としてかかってくるが、専門に狙うと引き味が良く面白い。

釣り記事(オオタナゴの釣り方・釣り場など)

カゴカキダイ

ボーダーTシャツを着ているようなおしゃれなシマシマの魚、カゴカキダイ。

熱帯魚のような感じでおいしくなさそうですが、実は美味。

釣り記事(カゴカキダイの釣り方・釣り場など)

カサゴ

堤防釣りでよくかかるエース根魚、カサゴ。

西日本の方ではアラカブと呼ばれており、一度アラカブの味噌汁をいただきましたが絶品でした。

刺身・唐揚げ・味噌汁とどんな調理方法にも合う魚。

ヒレが尖っており刺さるとジンジンと痛むので、捌く際にも注意が必要です。

釣り記事(カサゴの釣り方・釣り場など)

調理記事(カサゴの捌き方・調理方法など)

ガザミ

キビナゴや釣った魚を投げておくと食いついてくるガザミ。ワタリガニです。

夜行性で昼は砂に潜って夜に活動すると言われていますが、昼時に釣れたこともあります。汁物にするととびきり美味。

釣り記事(ガザミの釣り方・釣り場など)

調理記事(ガザミの捌き方・調理方法など)

カマス

ルアー釣りやサビキ釣りで釣れるカマス。

アジなどと同じ回遊魚で、イワシなんかが回遊してきた時に一緒に釣れてくることの多い魚です。

カマスの塩焼き、おいしいですよねぇ。

ヤマトカマスが「水カマス」、アカカマスが「本カマス」と呼ばれます。

釣り記事(カマスの釣り方・釣り場など)

調理記事(カマスの捌き方・調理方法など)

カレイ

右カレイに左ヒラメ、ということで写真はカレイ。

イソメで投げ釣りしていたりするとかかってきます。

釣り記事(カレイの釣り方・釣り場など)

カワハギ

いつ釣れても嬉しいのがカワハギ。

餌をとるのが上手く、釣るのにもコツがいるのも楽しい。

旨味抜群の肝を醤油にとき、身を刺身にして肝醤油につけてペロリ!想像するだけでにやけてしまうお味。

堤防五目釣りで釣れる魚の中で味はナンバーワン。

釣り記事(カワハギの釣り方・釣り場など)

調理記事(カワハギの捌き方・調理方法など)

カンパチ

.png)

ジギングなどのルアー釣りや泳がせ釣りで釣れてくるカンパチ。

サイズが小さいものは”ショゴ”と呼ばれたりと、地域によって呼び名が変わります。

同じアジ科ブリ属のヒラマサ・ブリと共に「ブリ御三家」とも呼ばれる釣りの高級ターゲット。

引きが良く、食べれば絶品の釣れると嬉しい魚です。

釣り記事(カンパチの釣り方・釣り場など)

調理記事(カンパチの捌き方・調理方法など)

キス

イソメで投げ釣りしているとかかってくるキス。

砂地で仕掛けを投げ、人がゆっくり歩くペースくらいに巻いてやると食いついてきます。

スターオブ天ぷら。

釣り記事(キスの釣り方・釣り場など)

調理記事(キスの捌き方・調理方法など)

キタマクラ

フグの仲間、キタマクラ。

食べるとその毒でやられて北枕に寝かされることになる……という名の由来通り、毒を持っています。皮膚にも毒があるので注意。

釣り記事(キタマクラの釣り方・釣り場など)

キヌバリ

堤防釣りで時々釣れるシマシマボーダーのおしゃれさん、キヌバリ。

体のボーダー柄が特徴的な、ハゼ科の魚です。アオイソメなんかに食いついてきます。

釣り記事(キヌバリの釣り方・釣り場など)

ギマ

イソメ餌の投げ釣りなどで釣れるギマ。腹ビレが硬い棘になっており、立つことのできる珍しい魚。

フグ目だが毒は無くおいしい。ただ、体表が大量の粘液でヌルヌルしているので注意が必要です。

釣り記事(ギマの釣り方・釣り場など)

調理記事(ギマの捌き方・調理方法など)

ギンブナ(マブナ)

水路や河川などで釣れる、ギンブナ(マブナ)。

「釣りはフナに始まりフナに終わる」と言われるように釣りの人気のターゲットです。

釣り記事(ギンブナ(マブナ)の釣り方・釣り場など)

ギンポ

最初に釣った時は触るのも怖かったくらいだったギンポ。

とてもおいしそうには見えないフォルムですが、実際は天ぷらにすると絶品!!キングオブ天ぷら。

釣り記事(ギンポの釣り方・釣り場など)

調理記事(ギンポの捌き方・調理方法など)

クジメ

カサゴ目に分類される根魚、クジメ。

アイナメにそっくりで間違えやすい魚です。

アイナメほど大きくなく、尾鰭が扇形に丸くなっているのがアイナメとの違い。

味も独特の匂いがあり、アイナメにはおよびません。

釣り記事(クジメの釣り方・釣り場など)

調理記事(クジメの捌き方・調理方法など)

クロアナゴ

マアナゴに似ているクロアナゴ。

見た目はそっくりなのですが、マアナゴよりも小骨が邪魔になり若干味が落ちます。

釣り記事(クロアナゴの釣り方・釣り場など)

調理記事(クロアナゴの捌き方・調理方法など)

クロソイ

堤防釣りなどでかかってくることのあるクロソイ。

マゾイと似ていますが、目の下に涙骨というトゲがあることで見分けることができます。

釣り記事(クロソイの釣り方・釣り場など)

クロダイ

.jpg)

釣りの対象魚として人気が高い、クロダイ(黒鯛)。

関西のほうでの呼び名だったそうですが、チヌの愛称で知られています。

50㎝を超える大型のものも存在し、年無しと呼ばれます。

行動範囲が広く、河口汽水域でも釣れます。

釣り記事(クロダイ の釣り方・釣り場など)

調理記事(クロダイ の捌き方・調理方法など)

ケンサキイカ

エギングや専用泳がせ釣り仕掛けで釣れるケンサキイカ。

ヤリイカに似ていますが、体先端が名前通り剣の先のように三角形で、触腕が長めです。

釣り記事(ケンサキイカの釣り方・釣り場など)

調理記事(ケンサキイカの捌き方・調理方法など)

コイ

釣りの対象魚として人気のコイ。

メーター級のサイズのものもいるため、ぶっこみ釣りなどで専門に狙う釣り人も多い魚です。

釣り記事(コイの釣り方・釣り場など)

コトヒキ

シマイサキ科のコトヒキ。

ググッと鳴く珍しい魚。エサ釣りやルアー釣りで狙うことができます。

釣り記事(コトヒキの釣り方・釣り場など)

コノシロ(コハダ)

サビキ釣りなんかで釣れるコノシロ。

出世魚で、小さい時のコハダが釣りネタとしてよく知られます。

シーバスなんかのベイトとしてもよく名前が出る魚です。

釣り記事(コノシロ(コハダ)の釣り方・釣り場など)

コバンアジ

側面からみた体型が小判型であることからその名がついた、コバンアジ。

体にある黒点も特徴。写真のものは伊豆諸島新島でのサビキ釣りで釣ったもの。体表がヌルヌルですが、おいしい魚です。

釣り記事(コバンアジの釣り方・釣り場など)

ゴマヒレキントキ

熱帯・亜熱帯海域に分布する、ゴマヒレキントキ。

海水温が妙に高い日にメバリングをしていたところ釣れました。赤いまだら模様が特徴的な魚です。

釣り記事(ゴマヒレキントキの釣り方・釣り場など)

ゴンズイ

ヒレ部分に棘があり、毒を持っているゴンズイ。

穴釣りなんかをしていると結構な頻度で釣れてきたりするので、刺されないように注意が必要です。最近足で踏んだ時に棘が貫通して刺さってしまいました。これがもう長い間ジンジンと結構な痛み。気をつけましょう(泣)

西の方では、味噌汁の具なんかにするとの噂も聞きました。が、わたくしは食べたことはありません。

釣り記事(ゴンズイの釣り方・釣り場など)

サッパ

サビキ釣りで釣れるサッパ。

別名ママカリ(飯借)。おかずにすれば隣家にご飯を借りてくるほど旨い!という意味、寿司にしたらおいしかったですよ。

釣り記事(サッパの釣り方・釣り場など)

調理記事(サッパの捌き方・調理方法など)

サバ

投げサビキしていると釣れてくるサバ。

ルアーにも食ってきますね。

カゴ釣りなんかをしていると、サバが入ってきたら納竿のタイミング……と言われたりするくらい回遊に当たるとずっとサバばかり釣れます。

よく釣れるものではマサバとゴマサバがありますが、ゴマサバにはその名の通りゴマのような黒い斑点のような模様が目立ちます。

釣り記事(サバの釣り方・釣り場など)

調理記事(サバの捌き方・調理方法など)

サメ

外道として釣れてくることのあるサメ。

泳がせ釣りや魚の切り身を餌にぶっこみ釣りなどをしているとかかってきたりします。

鮫には無数の種類が存在しますが、ここでは一括りにまとめています。

釣り記事(サメの釣り方・釣り場など)

ショウジンガニ

穴釣りをしていたりするとテトラポッドに張り付いているのを見かけるショウジンガニ。

イソメなんかを針につけて目の前にちらつかせるとつかんでくるので、うまいこと釣り上げます。これが難しいのですが、結構面白いです。

味噌汁にすると良い出汁が出ておいしいですよ。

釣り記事(ショウジンガニの釣り方・釣り場など)

調理記事(ショウジンガニの捌き方・調理方法など)

シラウオ

釣るものではありませんが、湖などで釣りをしているとスレがかりしてくることがあるシラウオ。

ブラックバスのシラウオパターンなどでのベイトとして知られます。

網で掬うなどして捕ることも可能。

地域によって捕獲禁止時期があるので注意。

釣り記事(シラウオの釣り方・釣り場など)

シリヤケイカ

ジギングやテンヤで釣ることができるシリヤケイカ。

胴体の頂点(尻)の部分から出す赤褐色の粘液で尻が赤っぽく汚れたように見えることが名前の由来。

コウイカに似ていますが、甲の後端に棘がないことや柄が点のような形であることから見分けられます。

釣り記事(シリヤケイカの釣り方・釣り場など)

調理記事(シリヤケイカの捌き方・調理方法など)

スズメダイ

サビキ釣りなんかをしていると釣れてくることの多い、スズメダイ。

群れになって集まってくるので、一度釣れ始めると入れ食いになる外道の定番。

釣り記事(スズメダイの釣り方・釣り場など)

調理記事(スズメダイの捌き方・調理方法など)

ダイナンウミヘビ

一瞬アナゴかと思いきや、釣り上げるとがっかりのダイナンウミヘビ。

ヘビと呼ばれるだけあって鋭い歯を持っています。フィッシュトングにも思いっきり噛み付いてくるので、注意が必要です。

釣り記事(ダイナンウミヘビの釣り方・釣り場など)

タイリクバラタナゴ

小物釣りのターゲット、タイリクバラタナゴ。

タナゴ仕掛けで、練り餌や赤虫を餌にして釣ります。

婚姻色を身に纏うと美しく、釣りの対象として人気。

一方、ニッポンバラタナゴと雑種化することが問題ともなっている外来種でもあります。

釣り記事(タイリクバラタナゴの釣り方・釣り場など)

タカノハダイ

鯛と名が付いているものの、外道とされることの多いタカノハダイ。

臭みのある個体があるとのことで、一般には流通していません。写真のものは臭みが無く美味しくいただけました。

堤防からよく釣れるボーダーのシマシマ魚にノミネート。

縦縞だと他にはカゴカキダイなどがいますね。

釣り記事(タカノハダイの釣り方・釣り場など)

調理記事(タカノハダイの捌き方・調理方法など)

ダボハゼ

.jpg)

都内の川でも釣れるダボハゼ。

子供の頃からダボハゼと呼んでいるので違和感ないのですが、マハゼ以外のハゼ科の魚の総称です。写真は、ヌマチチブ 。

釣り記事(ダボハゼの釣り方・釣り場など)

タチウオ

ウキ釣りやルアー・テンヤで狙えるタチウオ。

アタリがあるのに上手く乗らないことが多く、それがまたゲーム性を高めて楽しい釣りとなります。

食べれば非常においしい魚ですが、歯がとにかく鋭いので扱いには注意が必要。

釣れた際も捌く際も気をつけないと手を怪我します。

釣り記事(タチウオの釣り方・釣り場など)

調理記事(タチウオの捌き方・調理方法など)

ダツ

ルアーなんかに喰ってくるダツ。

サヨリと似ていますが、ダツはアゴが上下同じ長さ、サヨリは下顎のほうが長くなっていたりと特徴が異なります。

光に反応すると言われており、ライトを点けて水面を照らすと水面を飛び出してジャンプしてくることがあるとのこと。

口が尖っているので、突き刺さらないように気をつけたほうが良い魚です。

釣り記事(ダツの釣り方・釣り場など)

タモロコ

小物釣りでの対象魚、タモロコ。

モツゴ(クチボソ)に似ていますが、口ひげがあることなどから判別できます。

釣り記事(タモロコの釣り方・釣り場など)

ダントウボウ

中国原産の外来種ダントウボウ。

霞ヶ浦で生息が確認されており、ヘラブナ釣りなどをしていると釣れることがあります。

釣り記事(ダントウボウの釣り方・釣り場など)

テナガエビ

都内でも川で楽しく釣れるテナガエビ。

釣りとして楽しいですし、泥抜きして食べればおいしいです。素揚げやアヒージョがオススメ。

釣り記事(テナガエビの釣り方・釣り場など)

調理記事(テナガエビの捌き方・調理方法など)

トラギス

まとまって釣れることはないものの、時折釣れてくるのがトラギス。

派手な見た目ですが毒は無く食べられるようです。

釣り記事(トラギスの釣り方・釣り場など)

ナマズ

.jpg)

ぶっこみ釣りやルアー釣りでかかってくるナマズ。

写真はチャネルキャットフィッシュ(アメリカナマズ)。特定外来生物です。

釣り記事(ナマズの釣り方・釣り場など)

調理記事(ナマズの捌き方・調理方法など)

ナンヨウカイワリ

見た目がかっこいいナンヨウカイワリ。写真は神津島に行った時に先輩がジグで釣ったものです。

アジ科の魚というだけあり、刺身が絶品でした。

釣り記事(ナンヨウカイワリの釣り方・釣り場など)

調理記事(ナンヨウカイワリの捌き方・調理方法など)

ニゴイ

川でバスやシーバスなんかを狙っているとかかってくる外道の代表ニゴイ。

ルアーでも餌でも食いついてくるので困ったものなのですが、ひきは良いので釣りあげるまでの駆け引きは楽しかったり。

釣り記事(ニゴイの釣り方・釣り場など)

ネコザメ

サメにしては愛らしい姿をしているネコザメ。写真のネコザメは新島で釣り上げたものです。

頭がやたらとでかいのですが、サザエなどの貝類やウニ・甲殻類を好物としているらしく、サザエの殻も噛み砕いてしまうのだとか……。

釣り記事(ネコザメの釣り方・釣り場など)

ネンブツダイ

キタマクラと同様、縁起悪そうな名前を持ったネンブツダイ。

名前の由来はいくつかあるようですが、特に毒を持っているわけではなく、食べることもできます。

体が赤いことから、金魚なんて呼ばれたりもします。泳がせ釣りの餌としても有用。

釣り記事(ネンブツダイの釣り方・釣り場など)

バイ貝

アオイソメを餌に投げ釣りして放置しておくと、釣れてきたりするバイ貝。

毒を持つ場合があるようでしっかりとした下処理が必要なようですが、煮付けや刺身で食べられるようです。

釣り記事(バイ貝の釣り方・釣り場など)

ハオコゼ

堤防釣りでよくかかる毒魚、ハオコゼ。

ヒレに毒棘を持っており、刺されるとジンジンと痛みます。

小さいカサゴなんかと間違えて素手で掴まないように。

釣りを始めて間もない頃に一度刺されたことありますが、結構痛いので注意です。

釣り記事(ハオコゼの釣り方・釣り場など)

ハコフグ

かわいい見た目で釣れるとちょっと嬉しいハコフグ。

持ってみると思いの外体が硬くてびっくりします。骨で囲われているんですね。

基本的には毒が無く食べると美味しいようですが、稀に毒を持つこともあると耳にしたこともあるので、僕は食べたことが無いです。

釣り記事(ハコフグの釣り方・釣り場など)

ハナダイ

釣れると一瞬マダイかな?と勘違いしがちなハナダイ。正式和名はチダイ。

食べれば美味。小さいものは泳がせの餌として有用。

釣り記事(ハナダイの釣り方・釣り場など)

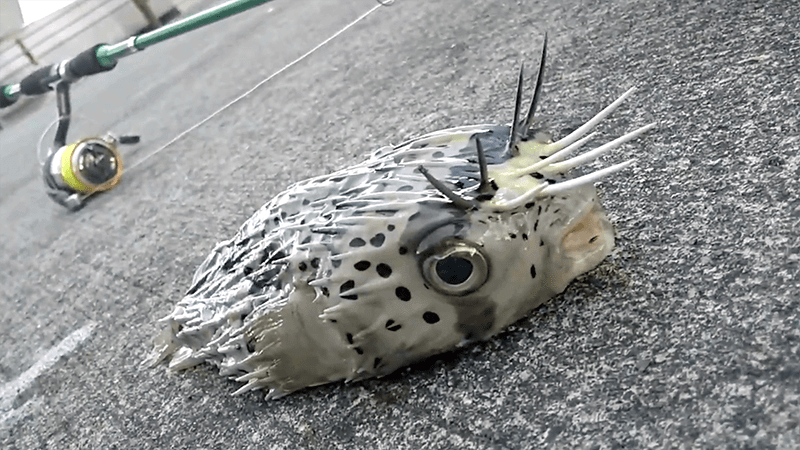

ハリセンボン

サビキ釣りなんかをしているとかかってくることのあるハリセンボン。

フグ目に属する魚ですが、毒は持っていません。沖縄だとアバサー汁が有名ですね。

釣り記事(ハリセンボンの釣り方・釣り場など)

ヒメフエダイ

体高があり全身が赤いのが特徴のヒメフエダイ。

写真は伊豆諸島への遠征で釣ったもの。沖縄ではミミジャーと呼ばれよく釣れるようなので、暖かい海域にいるようです。

釣り記事(ヒメフエダイの釣り方・釣り場など)

ヒラスズキ

マルスズキに似ているヒラスズキ。

マルスズキが河口や湾内にいることが多いのに対し、ヒラスズキは外洋に面した荒磯などにいます。

顔が大きく体高が高く、尾の付け根が太いことで見分けられます。

ヒラスズキのほうが引きが強く、味が良いです。

釣り記事(ヒラスズキの釣り方・釣り場など)

調理記事(ヒラスズキの捌き方・調理方法など)

ヒラタエイ

ぶっこみ釣りなんかをしているとかかってくることのあるヒラタエイ。

アカエイに似ていますが、アカエイに無い尾びれがあることで見分け可能です。

釣り記事(ヒラタエイの釣り方・釣り場など)

ヒラメ

ショアから狙える高級魚、ヒラメ。

サーフでのルアー釣りが人気ですが、堤防からでも泳がせ釣りで釣れることがあります。

味は文句なく、絶品。

いつ釣れても嬉しい魚です。

釣り記事(ヒラメの釣り方・釣り場など)

調理記事(ヒラメの捌き方・調理方法など)

フエダイ

サビキ釣りやフカセ釣りなんかをしているとかかってくるフエダイ。

笛鯛という名前の由来は、口が前方に出ていて口笛を吹いているようだから。

釣り記事(フエダイの釣り方・釣り場など)

フグ

サビキをしていてもイソメで投げ釣りしていても、やたらと食いついてくるのがフグ。

フグが釣れすぎて釣りにならないこともよくあります。毒を持っているので、食べられません。

また、噛み付かれると危ないので、針を外す時には注意が必要です。

釣り記事(フグの釣り方・釣り場など)

ブダイ

堤防際に落とし込み釣りをしていたりすると釣れてくるブダイ。

クセがあるとの評価も耳にしますが、べっこう漬けにして食べてみたところ、身はねっとりととろみがあり甘みがあっておいしかったですよ。

ただし、アオブダイなど種によって食中毒被害があったりと、食べる際には注意が必要です。

釣り記事(ブダイの釣り方・釣り場など)

調理記事(ブダイの捌き方・調理方法など)

ブラックバス(スモールマウスバス)

北米原産の外来種ブラックバス(スモールマウスバス)。

名前の通り、口が小さく虎柄のような体色をしています。ラージマウスバスと異なり、流れのある場所を好みます。

ラージマウスバスよりも引きが強いのも特徴です。

釣り記事(ブラックバス(スモールマウスバス)の釣り方・釣り場など)

ブラックバス(ラージマウスバス)

北米原産の外来種ブラックバス(ラージマウスバス)。

ルアー釣りで人気の対象魚です。

1925年に芦ノ湖に移入されてから日本全国に生息域を広げ、特定外来生物に指定されています。

スモールマウスバスと異なり、流れの緩やかな場所に潜んでいることが多い魚です。

釣り記事(ブラックバス(ラージマウスバス)の釣り方・釣り場など)

ブリ

食用で流通しているブリ。

ショアからのルアー釣りや泳がせ釣りなどでのターゲットとして人気です。

ワカシ→イナダ→ワラサ→ブリと名を変える成長魚。

釣り記事(ブリの釣り方・釣り場など)

調理記事(ブリの捌き方・調理方法など)

ブルーギル

都内の川にも生息するブルーギル。

雑食で餌釣りにもルアー釣りにもかかってきます。

サンフィッシュ科に属する淡水魚の一種で北アメリカ原産。

1960年に当時の皇太子明仁親王がシカゴ市長から寄贈され日本に持ち帰った15匹が研究後に放流され……現在のように増えてしまったそうです。ものすごい繁殖力。

特定外来生物です。

釣り記事(ブルーギルの釣り方・釣り場など)

ベラ

堤防釣りではよく釣れる魚、ベラ。

サビキでも穴釣りでも獰猛に食いついてきます。

体がヌルヌルしていてカラフルなのですが、食べると意外と美味しい魚。

キュウセン・ホシササノハベラ・アカササノハベラ・オハグロベラなどいくつか種類があります。詳しくは下記記事より。

釣り記事(ベラの釣り方・釣り場など)

調理記事(ベラの捌き方・調理方法など)

ヘラブナ

釣りのターゲットとして人気のヘラブナ。

練り餌をメインとして釣りますが、写真はルアーにかかってきた時のものです。

ゲンゴロウブナを品種改良して生まれたのがヘラブナ。

専用の竿やウキを使用したウキ釣りが人気です。

釣り記事(ヘラブナの釣り方・釣り場など)

ホウライヒメジ

.jpg)

通称オジサン。おじさんがオジサン釣ったよ、とネタにされがちなホウライヒメジ。

30cm強ほどになります。

愛嬌のある呼び名がついていますが、実際に釣ってみると体の赤が美しい魚です。

味も非常に美味。

釣り記事(ホウライヒメジの釣り方・釣り場など)

調理記事(ホウライヒメジの捌き方・調理方法など)

ホタテウミヘビ

アナゴとそっくりなホタテウミヘビ。

口のところに太い鼻管があったり、斑点が無いのがアナゴとの見分け方。夜釣りで釣れる事も多く、よく見ないと違いがわかりません。

毒は無いですが、釣られると暴れて噛み付くので取り扱い注意です。

釣り記事(ホタテウミヘビの釣り方・釣り場など)

調理記事(ホタテウミヘビの捌き方・調理方法など)

ボラ

フカセなどで釣れることのあるボラ。シーバス狙いのルアーフィッシングでもかかってきます。

写真はシーバスフィッシングの時にかかってきたベイトのイナッコ。

海で釣れるボラはおいしいようなので、次に釣れたら食べてみようかな、なんて考えています。

釣り記事(ボラの釣り方・釣り場など)

マアジ

堤防釣りでは定番でもあるマアジ。

子供の頃の記憶では際限なく釣れた記憶がありましたが、大人になってからは求めてもなかなか釣れなくなりました。ま、それも釣りの楽しみ。

釣り記事(マアジの釣り方・釣り場など)

調理記事(マアジの捌き方・調理方法など)

マアナゴ

堤防ヘチなどに落とし込み釣りをしていると釣れてくるマアナゴ。

釣具屋で売っているキビナゴや、スーパーで売っているイワシや小アジ、アオイソメなんかを餌にして釣ります。

危険魚には分類していませんが、歯が鋭いので扱いにはご注意を。

釣り記事(マアナゴの釣り方・釣り場など)

調理記事(マアナゴの捌き方・調理方法など)

マイワシ

回遊してくればサビキ釣りで面白いように釣れるマイワシ。

体の側面に黒色斑列があればマイワシとなります。

数が釣れても美味しいので嬉しい釣魚。

鮮度が落ちやすいので釣った後すぐに氷締めなどするとおいしく食べられます。

釣り記事(マイワシの釣り方・釣り場など)

調理記事(マイワシの捌き方・調理方法など)

マゴチ

ヒラメなどと並び、サーフ釣りなどでのターゲットとされる高級魚マゴチ。

ルアー釣りや泳がせ釣りなどで狙われることが多い魚です。

実は標準和名はコチ。

夏のマゴチの味は最高です。

釣り記事(マゴチの釣り方・釣り場など)

マダイ

堤防釣りで釣れる真鯛。

写真は小型のチャリコ。ヘチ釣りやサビキ釣りをしていると食ってきたりします。

釣り記事(マダイの釣り方・釣り場など)

マダコ

イカ狙いでエギにイワシなんかを巻いて投げておくとかかってきたりするマダコ。

釣りたてタコは本当においしい。

釣り記事(マダコの釣り方・釣り場など)

調理記事(マダコの捌き方・調理方法など)

マハゼ

川でも海でも釣れるマハゼ。

旬の時期には数を釣って、天ぷらで食べるのが美味しくて最高ですね。

サイズの割に、意外と引きも強くて釣りものとして◎。

釣り記事(マハゼの釣り方・釣り場など)

調理記事(マハゼの捌き方・調理方法など)

マルアジ

マアジと同じように回遊があれば堤防から釣れるマルアジ。

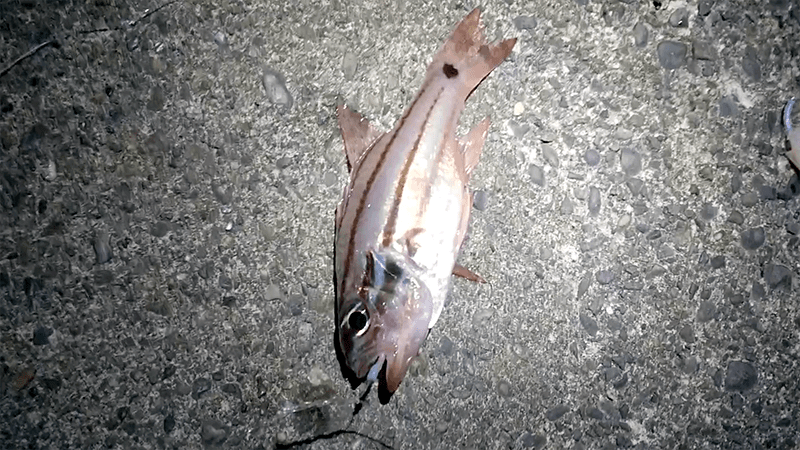

マアジに似ているのですが、やや青味がかっていて、尻鰭と尾鰭の間にヒレがあることで見分けられます。ぶつ切りにした時の断面が丸いことから、マルアジと呼ばれるそうな。ムロアジ属の魚です。

釣り記事(マルアジの釣り方・釣り場など)

マルスズキ

海でも川でも釣れるマルスズキ。俗称シーバス。

ルアーフィッシングのターゲットですが、エサ釣りやサビキでも釣れます。

出世魚で、30cm程度までのものをセイゴ、60cm程度までのものをフッコ、それ以上のサイズのものがスズキと呼ばれます。

釣り記事(マルスズキの釣り方・釣り場など)

調理記事(マルスズキの捌き方・調理方法など)

ミナミハタンポ

夜釣りをしているとかかってくるミナミハタンポ。

体はそう大きくないですが、見た目からは想像できないくらい美味。

ハタンポはイカ狙いの泳がせ釣りの餌として有用。

泳がせしてみて頭の部分を囓られていたらイカの可能性大です。

釣り記事(ミナミハタンポの釣り方・釣り場など)

調理記事(ミナミハタンポの捌き方・調理方法など)

ムラソイ

カサゴと似ている姿のムラソイ。

テトラポッドの穴釣りなんかでよく釣れます。刺身なんかで食べると絶品。

釣り記事(ムラソイの釣り方・釣り場など)

調理記事(ムラソイの捌き方・調理方法など)

ムロアジ

暖かい海域に多いとされるムロアジ。

千葉では出会ったことがなく、伊豆諸島への遠征で釣ったことがあるくらいです。くさやの原料となることで有名。

釣り記事(ムロアジの釣り方・釣り場など)

調理記事(ムロアジの捌き方・調理方法など)

メイチダイ

フカセ釣りなどで釣れるメイチダイ。

アオイソメやキビナゴを餌にしてのぶっ込み釣りでも釣れます。

フエフキダイ科メイチダイ属。目を貫くように一筋の模様があることがその名前の由来。

1キロ4,000〜5,000円ともされる高級魚です。

釣り記事(メイチダイの釣り方・釣り場など)

調理記事(メイチダイの捌き方・調理方法など)

メゴチ

イソメの投げ釣りなんかでよくかかってくるメゴチ。ハゼやキスを狙っていると食いついてきます。

頭を落とすと身がほとんど残らないですが、唐揚げにするとおいしいです。

最近はすぐリリースしてしまうので写真無し。次回釣れたら撮ってきます。

メジナ

.jpg)

引きがよく、専門で狙う釣り人も多いメジナ。

通称はグレ。食べてもおいしいので、釣れると嬉しい魚です。サビキなんかでは、小さいグレ(コッパグレ)がよく釣れます。

釣り記事(メジナの釣り方・釣り場など)

調理記事(メジナの捌き方・調理方法など)

メッキ

サビキやルアーフィッシングで釣れるメッキ。

ギンガメアジ・ロウニンアジ・カスミアジなどの幼魚の呼称です。写真は黄色い胸ビレ、黄色くない尾ビレ……カスミアジですかね。

釣り記事(メッキの釣り方・釣り場など)

調理記事(メッキの捌き方・調理方法など)

メバル

釣れると嬉しい根魚メバル。目が大きく、薄い金色の体が綺麗です。

食べても絶品。堤防の淵や穴釣りでよく釣れます。

クロメバル、アカメバル、シロメバルの3種に分類されます。

釣り記事(メバルの釣り方・釣り場など)

調理記事(メバルの捌き方・調理方法など)

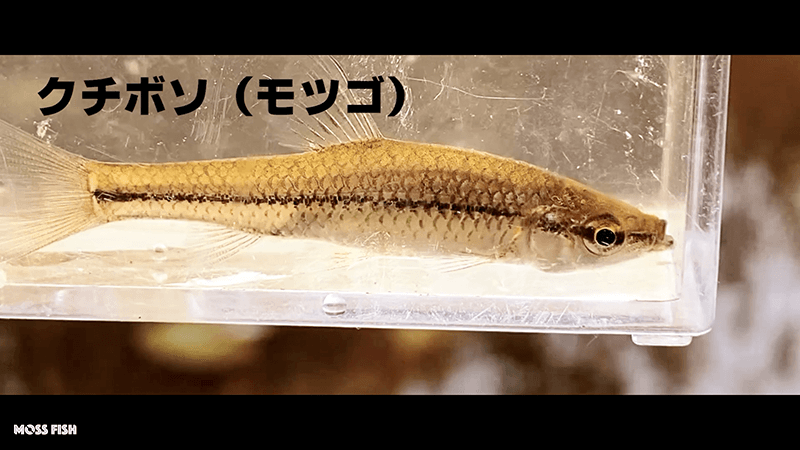

モツゴ(クチボソ)

小物釣りで釣れるモツゴ(クチボソ)。

タナゴ仕掛けなどで、アカムシや練り餌を餌にすると釣れます。

餌を取るのが上手いため、なかなかのりません。

それ故夢中になる小物釣りのターゲットです。

釣り記事(モツゴ(クチボソ)の釣り方・釣り場など)

ヤドカリ

アオイソメや魚の切り身を餌にすると時々かかってくるヤドカリ。

魚ではないですが、結構大きなサイズが釣れたりもするのでエントリー(笑)

写真はワカサギを餌にぶっ込み釣りをしていた時に釣れたオニヤドカリ。

釣り記事(ヤドカリの釣り方・釣り場など)

ヤマメ

渓流釣りで釣れるヤマメ。

エサ釣りやルアー釣り・フライフィッシングなどなど、釣り方も色々とあり人気の釣りのターゲットです。

釣り記事(ヤマメの釣り方・釣り場など)

調理記事(ヤマメの捌き方・調理方法など)

ヤリイカ

エギングや泳がせ釣り仕掛けなどで釣れるヤリイカ。

ケンサキイカと似ていますが、ヤリイカの方が先端が尖っており、触腕が短くなっています。

釣り記事(ヤリイカの釣り方・釣り場など)

調理記事(ヤリイカの捌き方・調理方法など)

ヨスジフエダイ

鮮やかな黄色い体色が美しいヨスジフエダイ。4本の白い縦帯もその特徴。

サビキ釣りやフカセ釣りなんかをしているとかかってきたりします。

釣り記事(ヨスジフエダイの釣り方・釣り場など)

雷魚

ルアー釣りでの人気のターゲット、雷魚(カムルチー)。

強烈なバイトが特徴。

釣り記事(雷魚の釣り方・釣り場など)

ワニゴチ

マゴチに似ているワニゴチ。特徴はその名の通り、ワニのような口。

写真は友人がワームで釣ったものです。

釣り

釣り 海釣り

海釣り